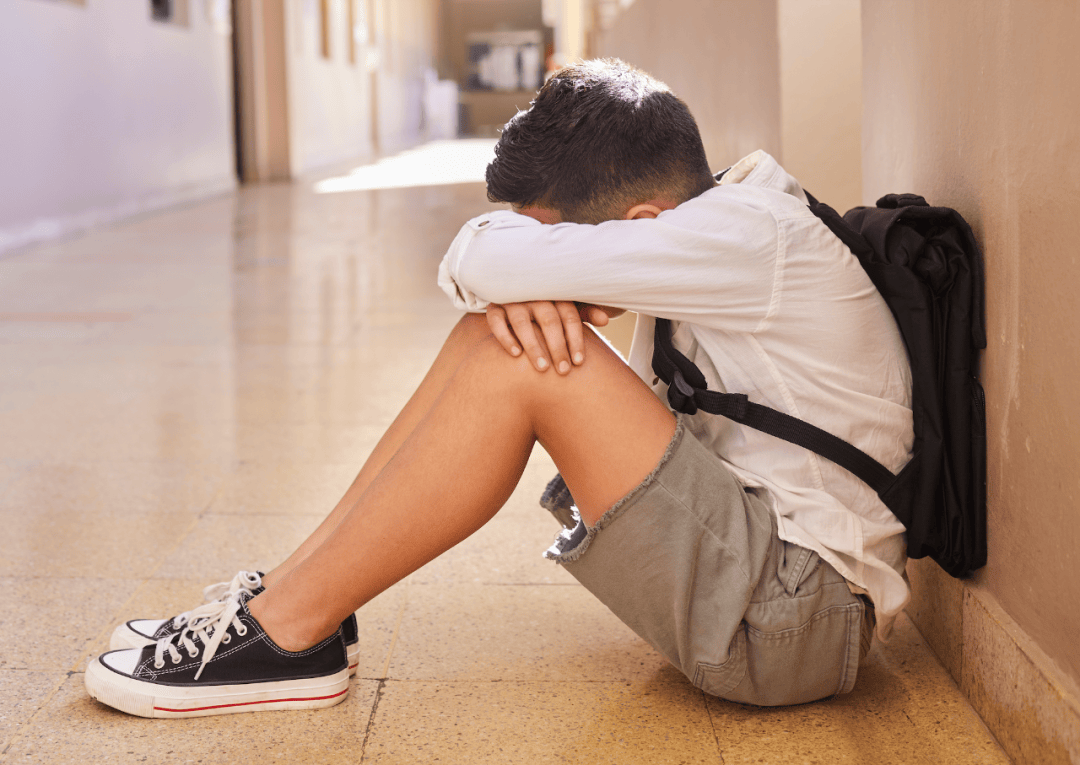

校园欺凌防治新尝试:和升学挂钩,会有效吗?

为什么很多人自认为在校园内被欺凌,但真正被认定为欺凌的情况并不多见?校园欺凌由谁来认定?哪些类型的欺凌容易被忽视?

文|《财经》记者 鲁伟

编辑|朱弢

2025年以来,在四川省德阳市的中小学校园内,以“防范校园欺凌”为主题的班会活动持续开展,学生们在会上纷纷宣誓:“我们坚决不当残忍的欺凌者,不当冷漠的旁观者,更不当沉默的被害者,我们要勇敢地向校园暴力说‘不’!”

四川省德阳市近期为预防校园欺凌推出的一项新政引发广泛关注——将校园欺凌纳入初中生综合素质评价体系,被认定者将无缘省级示范高中。这项将校园欺凌直接与升学挂钩的新政,颇具“震慑力”。

4月8日,一位德阳市教育局基础教育科人士对《财经》表示, 近年来不时出现的学生欺凌事件,严重危害了学生的身心健康,德阳一直很重视预防校园欺凌。“惩戒不是目的,新政策主要是为了预防欺凌事件的发生。”

多位对预防校园欺凌有专门研究的学者对德阳的新政表示赞赏,认为具有“示范性”和“约束力”。中国教育科学研究院副研究员陈琴对《财经》表示,随着国家和社会对校园欺凌问题的重视程度日益提升,一些地方也采取了各种不同的措施来强化学生的反校园欺凌意识,这一点是非常值得肯定的。“对于欺凌者进行教育和引导的价值要远远高于惩治的意义。”

根据《未成年人保护法》的规定,学生欺凌是指发生在学生之间,一方蓄意或者恶意通过肢体、语言以及网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方人身伤害、财产损失或者精神损害的行为。

校园欺凌,尤其是那些容易被忽视的校园社交欺凌,成为一个日益突出的问题。中国青少年研究中心“青少年法治教育研究”课题组在2020年至2022年针对3108名未成年学生的调研显示,53.5%的学生遭受过校园欺凌。

陈琴在《提升学校欺凌治理水平的五大举措》一文中写道:无论欺凌在哪里发生、出现在哪个年龄段、表现为何种形式,都会对欺凌者和受害者乃至包括旁观者在内的所有人在学业、心理、情绪和行为等各方面产生消极影响,并且这种影响是长期而深远的。

展开全文

现实中,为什么很多家长和学生自认为被欺凌,但真正被认定构成欺凌的情况并不多见?校园欺凌由谁来认定?哪些类型的欺凌容易被忽视?德阳预防校园欺凌的新政能达到预期效果吗?

欺凌者不能上省级示范高中

“什么是学生欺凌?”“学生欺凌有哪些形式?”“遇到欺凌该如何应对?”2025年新学期一开始,德阳中学就组织了家长和学生上了一堂防欺凌安全教育课。一位德阳中学的家长告诉《财经》,学校之前就发起过《预防学生欺凌致全体家长的一封信》《防治校园欺凌主题宣传周系列活动》等,但这次新政出台让家长们意识到预防校园欺凌“动了真格”。因为新的政策很有“杀伤力”:从今年开始,校园欺凌影响升学,一旦被认定为欺凌者,孩子就不能被省级示范高中录取。

根据德阳市教育局3月5日公布的新政策,被认定构成校园欺凌的学生,在初中毕业生综合素质评价中只能获评C或D等级,不能被录取至省级示范性普通高中。这意味着,一旦被认定具有校园欺凌行为,即使考分再高,也无缘省级示范性普通高中学校。

前述德阳市教育局基础教育科有关人士对《财经》表示,校园欺凌此前就是初中毕业生综合素质评价中德育行为的考核内容,只是现在更加细化了。“一旦发现存在被欺凌的情况,应该立刻向学校反映,我们会按照相关法律的规定来认定是否构成欺凌。”

德阳的新政并非横空出世。

早在2018年5月,四川省教育厅等十一部门印发《四川省加强中小学生欺凌综合治理实施方案》(下称《四川欺凌治理方案》),明确提出要“强化教育惩戒作用”。《四川欺凌治理方案》提出,针对情节比较恶劣、对被欺凌学生身体和心理造成明显伤害的严重欺凌事件,“学校可视具体情节和危害程度给予实施欺凌学生纪律处分,将其表现记入学生综合素质评价”。

2024年,成都市在中考政策中首次提到,考生在初中期间若存在考试作弊、校园欺凌或未按要求完成综合素质评价写实记录等负面清单行为,将不得被推荐为指标到校生,并在录取时被安排到最后投档。指标到校生是学校根据学生的综合素质评价,公开择优推荐学生入学的一种途径。

不过,《财经》从成都市教育局德育与宣传处了解到,成都政策实施至今,成都还没有因为校园欺凌而被取消指标到校推荐资格的案例。

前述德阳市教育局基础教育科人士表示,尽管目前还没有听说有因为校园欺凌而影响升学的先例,但新政策体现了当地治理欺凌的鲜明态度。

“治理校园欺凌问题必须要综合施力,将欺凌行为纳入综合素质评价体系中当然是一个施力要素之一。德阳的做法对欺凌者肯定会有一定的约束力的。”中国教育学会班主任专委会副理事长耿申表示。

北京青少年法律援助与研究中心执行主任于旭坤对《财经》表示,德阳的做法是一个有益探索。于旭坤深度参与了多项省部级有关未成年人保护相关的项目或课题研究,是新版《未成年人保护法》修订草案专家建议稿起草组成员。于旭坤强调,校园欺凌的防治问题受到各方的关注,但实质性的举措不算多,德阳的新政对防治校园欺凌有积极、示范效应。

校园欺凌,谁来认定?

由江苏师范大学数字化欺凌防治实验室撰写的《中国校园欺凌预警报告2024》披露,中学生群体中,大多数中学生(64.9%)未表现出明显的校园欺凌风险。但是,有35.1%的学生存在欺凌他人的风险。换言之,10个中学生中间,就有3人-4人,在未来一段时间内,可能会欺凌他人。

多位家长向《财经》表示,小孩曾在学校疑似被欺凌,但最终并没有被定性,学校方面多以“这只是孩子间的打闹”“孩子还手了”“不要破坏同学之间的团结”等息事宁人。

一方面,作为家长和孩子,经常会表示自己受到了校园欺凌,但另一方面,真正被认定为校园欺凌的情况并不算多。为什么会出现这种情况?谁有权认定构成校园欺凌?

教育部颁布的《未成年人学校保护规定》(下称《规定》)明确了五类行为属于校园欺凌:殴打、脚踢、掌掴等侵犯他人身体或者恐吓威胁他人;以辱骂、讥讽、起侮辱性绰号等方式侵犯他人人格尊严;抢夺、强拿硬要或者故意毁坏他人财物;恶意排斥、孤立他人,影响他人参加学校活动或者社会交往;通过网络或者其他信息传播方式捏造事实诽谤他人、散布谣言或者错误信息诋毁他人、恶意传播他人隐私。

上述《规定》指出,学校应当成立由校内相关人员、法治副校长、法律顾问、有关专家、家长代表、学生代表等参与的学生欺凌治理组织,负责学生欺凌行为的预防和宣传教育、组织认定、实施矫治、提供援助等。

多位学者告诉《财经》,校园欺凌的认定中,学校是第一责任人。

由教育部等11个部门联合印发的《加强中小学生欺凌综合治理方案》(下称《欺凌治理方案》)对于欺凌事件的认定流程作出了明确规定,学生欺凌事件的处置以学校为主。教职工发现、学生或者家长向学校举报的,应当按照学校的学生欺凌事件应急处置预案和处理流程对事件及时调查处理,由学校学生欺凌治理委员会对事件和行为进行认定。原则上学校应在启动调查处理程序10日内完成调查,根据有关规定处置。

《欺凌治理方案》对涉及校园欺凌的申诉、复查也有相应规定。县级防治学生欺凌工作部门负责处理学生欺凌事件的申诉请求;确需复查的,由县级防治学生欺凌工作部门组织学校代表、家长代表和校外专家等组成调查小组启动复查。

有不愿具名的业内人士认为,尽管在防治校园欺凌方面有相应的法规可循,但仍存在可操作性不强、执行不易等特点。

于旭坤注意到,在实践中,当事双方经常会对欺凌中涉及的“蓄意”或者“恶意”产生争议——疑似被欺凌的一方往往会认为对方是“蓄意”或者“恶意”的,而涉嫌欺凌的一方则经常会表示不过是在“开个玩笑”。于旭坤认为,定性为欺凌得综合判断,需要格外审慎。

“现在一般的情况是如果出现欺凌事件,学校大多从声誉着想,本着息事宁人的原则来做当事方的工作,除非是非常严重的恶性事件,学校解决不了,才会报送上级教育部门和公安部门。”陈琴表示。

被忽视的社交、网络欺凌

2025年3月,江苏连云港一所中学的六名学生因在微信群内辱骂同学小文被法院判决以书面形式赔礼道歉。小文偶然得知自己被几名同学在微信群中恶意“围剿”:“小文就是个绿茶!”“她睡觉打呼像猪一样!”于是,小文决定通过法律途径维护自己权益,她以名誉权被侵害为由,将六名同学诉至法院,法院经审理认为,六名被告故意通过建立微信群并在群内发布侮辱、诽谤、诋毁原告的评论,严重侵犯了原告的名誉权。

上述判决被不少学生和家长视为校园欺凌的典型案例。有人表示:“有些欺凌是非暴力的,不需要动手,一些侮辱性的语言、一些不怀好意的眼神都可能构成欺凌”;有人认为:“有些欺凌不是靠暴力完成的,如果是暴力,那就构成了故意伤害,学生之间搞明嘲暗讽、排挤孤立也是一种欺凌”;有人直言:“现在的欺凌很多都是隐蔽性的,利用一些言语上的攻击完成欺凌。”

中国青少年研究中心“青少年法治教育研究”课题组2020年至2022年针对3108名未成年学生的调研显示,在校园欺凌案例中,被取笑或被捉弄(37.2%)、被辱骂(33.7%)的情况占比相对较高。

陈琴告诉《财经》,目前校园欺凌的表现形式日趋隐蔽,直接的身体欺凌逐渐减少,而社交欺凌、网络欺凌等日益突出。“常见的认知误区就包括:不认为社交孤立是欺凌。” 陈琴称,在不同的地区,校园欺凌的表现形式存在差异,在经济不发达地区,身体欺凌或以大欺小、以强凌弱等行为出现相对多一些,而在经济发达地区,则社交欺凌、网络欺凌等较多出现。

据陈琴的观察与了解,社交欺凌目前在中小学生群体中间发生比较多,较为隐性,不易察觉,认定起来也比较困难,但消极影响非常严重,且历时较长时间,应该是将来防治的一个重点。“社交欺凌与孩子们对朋友概念的认识是密切相关的,比如说只能有一个朋友吗?还是可以有多个朋友?孩子们对友谊的认识也常常是存在偏差的。”

前述不愿具名的业内人士表示,相比极其严重的、暴力侵害他人的校园欺凌,社交欺凌和网络欺凌更为普遍,也更不易被发现。该人士强调,恶意排斥、孤立他人,很多时候看似“并不严重”,但其实可能是欺凌的前兆,后续可能会导致更为严重的欺凌。

在社交平台上,不少人分享了自己曾被“捉弄”的经历:有人被污蔑“偷东西”,常年背负“小偷”的名号;有人只要开口说话,便会换来一个白眼;自己的东西被人偷偷故意扔到地上或藏至校园某处。

耿申对《财经》表示,目前国家多个部门多次联合发文,要求学校把学生欺凌问题当作一个重要问题看待。对学校而言,要组织教师学习、认识欺凌的严重性及表现形式,学会准确判断欺凌行为的表现形式,特别是要学会从“前兆”行为去把握欺凌产生的可能性,做到预防在先。这是目前学校面临的重要任务。

“许多欺凌事件因‘难以启齿’被掩盖。”全国政协委员、民盟上海市委专职副主委曹阿民曾公开呼吁,法院、检察院应设立专项通道,对欺凌案件优先受理、依法严惩,同时通过发布典型案例形成震慑,“法治不能止于事后追责,更应前置到预防和教育中”。

中国青少年研究中心“青少年法治教育研究”课题组的调研显示,面对校园欺凌,有20.3%的学生要再次发生同样的事才会向老师、校领导或家长报告,还有1.9%的学生从不报告。

于旭坤表示,除了应更加重视社交欺凌与网络欺凌,性欺凌也不容忽视。“比如强迫学生脱衣服,对学生做不雅动作,这些也属于一种欺凌的表现形式。”

如何防治校园欺凌?

《未成年人检察工作白皮书(2022)》披露的数据显示,2020年-2022年,校园欺凌和暴力犯罪数量持续下降。2020年-2022年,检察机关批准逮捕校园欺凌和暴力犯罪人数分别为583人、581人、271人,提起公诉人数分别为1341人、1062人、684人,呈逐年下降趋势。

近年来,虽然不时有校园欺凌的情况发生,但相关部门针对此类现象的整治也在不断加码。

2016年11月,教育部等九部门联合印发《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》,明确各地要建立中小学生欺凌和暴力事件及时报告制度,对严重的欺凌和暴力事件,要向上级教育主管部门报告,并迅速联络公安机关介入处置。

2018年4月,国务院教育督导委员会办公室印发《关于开展中小学生欺凌防治落实年行动的通知》,要求各地各校明确学生欺凌防治工作机构、办公电话和实施方案,细化实施学生欺凌防治各项措施。

2024年5月,教育部办公厅印发《中小学校园暴力与学生欺凌防范治理专项行动“十项要求”》,要求各校成立学生欺凌治理委员会,制定细化学生欺凌防治的校纪校规,公布学校欺凌防治电话、邮箱等,并定期开展学生欺凌防治主题班会等。

除了上述部门规章与指导意见,一些地方针对校园欺凌问题的防治也在积极探索。比如,2023年3月,湖南省教育厅印发《湖南省教育系统防范中小学生欺凌专项治理行动实施方案》,提出十项校园欺凌防治措施;2023年4月,上海市发布修订版的《中小学生欺凌防治指导手册》,进一步压实学生欺凌防治的各方责任。

尽管针对校园欺凌问题有较为完善的法律框架,但多名学者均指出,校园欺凌的发现、认定和处理等方面,仍然需要进一步细化。一个不容忽视的问题就是,尽管相关法规明确要求各校成立学生欺凌治理委员会,但现实中仍有不少学校并没有成立这样的组织。“即使有些学校成立了欺凌治理组织,但也没有实际运行。” 于旭坤表示。

据公安部披露的数据,2024年公安机关对学生欺凌问题进行重点治理,对欺凌防治制度不落实学校下发责令整改通知书1112份,作出行政处罚112次。

最高人民法院民事审判第一庭副庭长蔡金芳此前在接受《南方都市报》采访时表示,针对校园暴力、学生欺凌等社会广泛关注问题,人民法院将总结推广有关经验,加强惩治和预防,及时协调处理苗头性问题,尽最大努力避免“小错”发展为恶性案件。最高人民法院2024年发布《关于全面加强未成年人司法保护及犯罪防治工作的意见》,明确预防治理学生欺凌的审判理念、裁判标准,指导各地法院积极开展延伸预防保护等工作,提升专业化审判水平。

2025年全国两会期间,多位代表委员关注了校园欺凌问题。

全国人大代表杨其峰建议推动法治进校园,防范校园欺凌。一方面,学校可以通过法律教育帮助学生树立正确价值观和法律观念,增强学生自我保护意识和守法意识;另一方面,学校也能更好发挥法律的威慑作用,减少和避免欺凌行为的发生。

全国政协委员杨洋呼吁,应在已有的知名热线电话中增设“反霸凌专线”独立模块,实现分类受理和精准分流,为受害者提供困惑解答、心理疏解、人身保障等实打实的帮助,这样或能为治理校园欺凌开辟出一条快捷有效的通道,彰显社会对反欺凌的重点关注和柔性支撑。

在陈琴看来,当前校园欺凌存在以下突出问题:学校因声誉问题普遍否认存在欺凌现象;遇到问题时学校方面容易“和稀泥”;学校在应对欺凌时没有站在保护儿童的立场;教职员工对欺凌行为认知不清;相关培训不到位。

如何行之有效防治校园欺凌,陈琴建议:一是,建立健全相关的法律法规;二是,及早预防。因为预防重于应对,早期干预优于事后补救;三是,制定全校性的反欺凌行动纲领,从学校层面明确“欺凌是不可接受的”,并将之纳入校规校纪中,作出明确规定;四是,提高教职员工的反欺凌意识和干预能力是预防和减少欺凌事件发生的一个关键;五是,重视良好班级和学校氛围的构建,在一个友善关爱的人际环境下欺凌行为就失去了存在的土壤。

责编 | 要琢

评论