【央媒看乌兰】青海乌兰:双峰驮起家国梦,悠扬驼铃映山河

柴达木盆地的风沙里,曾长久回荡着一串特殊的声响——那不是风声的呼啸,而是驼铃的叮当。这铃声穿越七十余载岁月,从1951年进藏的风雪征途,到1954年青藏公路的建成通车;再到柴达木开发的后勤战场,每一声都与家国命运紧紧相连,每一次震荡都在雪域高原上刻下红色印记。青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县莫河驼场的故事,正是一部“以驼为舟、以铃为号”的家国史诗,让驼峰驮起的不仅是粮食与物资,更是民族统一的希望;让驼铃映照的不仅是山河的壮阔,更是共产党人的初心。

1951年西藏和平解放后,为巩固党对西藏的领导、保障驻藏部队物资供应,西北西藏工委驼运总队组建运输队伍进藏。这支队伍带着粮食与一面特殊的五星红旗,踏上近2000公里的征程。“这是馆里的国家一级革命文物,1951年驼队随军进藏时携带的就是它。”青藏驼队历史陈列馆馆长张存虎望着展柜中有些褪色的旗帜,眼里满是敬意。仔细观察便能发现,它的尺寸并非标准制式,边缘还能看到细微的拼接痕迹,是当年队员们用两块边角料红布,手工缝制而成。红色布料上,金黄色的五角星虽历经风雨有些褪色,却依旧透着撼人的力量。“当时条件艰苦,连一面完整的国旗都难以寻得,但大家心里都清楚,这面旗代表着党和国家,必须带着它走完进藏路。”青藏驼队历史陈列馆馆长张存虎指着展柜,语气里满是对先辈的崇敬。

1953年,中共中央西北局组建西藏运输总队(莫河驼场前身),那时拉萨驻军面临严重粮食短缺问题,总队临危受命,在甘肃、宁夏等地购进28000余峰骆驼,仅用54天就将100万斤救命粮运抵拉萨,缓解了粮食危机。

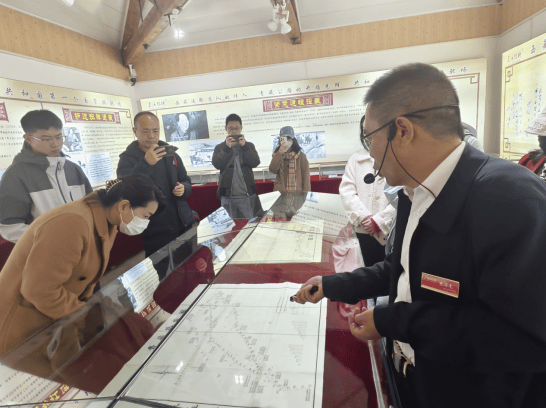

如今,在青藏驼队历史陈列馆里,当年队员们留下的两件“宝贝”依旧吸引着参观者的目光两张纯手工绘制的地图格外引人驻足,张存虎常为参观者拆解其中的历史价值:“一张是1951年十八军独立支队进藏时测量绘制的路线图,也是历史上最早、最完整、最详细反映青海至拉萨路线的图纸;另一张绘制于1953年,将新中国成立之初从西北进藏的三条历史线路汇集于一张图纸上,清晰勾勒出当年进藏的交通脉络。”

1954年,青藏公路建设提上日程,1200名来自西藏运输总队的队员化身筑路先锋,跟随慕生忠将军投身建设。当时缺乏大型机械,队员们只能靠镐头、铁锹等原始工具凿冻土、运碎石,在悬崖路段甚至需腰系绳索吊在半空作业,仅用7个月零4天便贯通了1283公里的青藏公路。建设期间,队员们边走边绘的手绘地图,详尽标注水草分布与地形险易,为后续交通发展留下珍贵资料,这幅地图后来被鉴定为国家一级革命文物,考古专家曾评价其具有极高历史价值。而头驼的驼铃,作为队伍行进的“信号标”,在漫长筑路途中始终指引方向,成为队员们心中的“定盘星”。

青藏公路贯通后,西藏运输总队转制为共和国首个大型国营骆驼场——莫河驼场。此后,驼场承担起柴达木盆地地质勘探的后勤保障任务,当100多支勘探队因物资短缺困于无人区时,驼队及时驮运装备与给养,支撑起勘探工作的开展。从军事运输单位到国营驼场,莫河驼场始终以“甘当路石”的姿态,在不同历史阶段践行着为国担当的使命。

“我们不仅希望讲好莫河驼场的红色精神,更希望能将这里的红色精神一代代传承下去。”张存虎的这句话,化作了他近八年来最恒定的日常——一年中的大部分时间穿梭在陈列馆的展柜之间,为参观者拆解文物背后的红色记忆。对他而言,每一次开口都是与峥嵘岁月的隔空对话,是对先辈奋斗精神的再一次缅怀与传递。

自开馆那日起,陈列馆便坚持免费接待公众,用触手可及的红色历史打动每一位参观者,先后斩获青海省爱国主义教育基地、青海省中共党史教育基地、青海省民族团结进步教育基地等多项荣誉,成了当地红色教育当之无愧的“硬核”阵地。近八年来,张存虎亲眼见证了莫河驼场的蜕变:从最初鲜少有人知晓的高原驼站,到如今成为青海省独树一帜的红色文化名片;从曾经参观者寥寥的陈列馆,到现在每逢开放日便人头攒动,常有游客围着展柜追问历史细节。每当看到游客为驼场故事赞叹,或是在文物前驻足沉思,张存虎的心里总会涌起一阵欣慰:“红色精神正以这样最朴素的方式,悄悄在更多人心里扎根。”

驼峰可以承载重量,却载不动对家国的赤诚;驼铃可以穿越风沙,却传不尽对使命的坚守。驮起家国梦,驼铃映山河,这不仅是莫河驼场的历史记忆,更是永远照亮高原的红色精神丰碑——它提醒着我们,每一段平坦的道路背后,都藏着前人踏过的荆棘;每一份安宁的生活之下,都源于先辈无悔的坚守。

评论